Euorpean Union protect the biodiversity

To know more about this topic you can explore the following references:

EU Biodiversity Strategy 2030: https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm

EU Environment & Legislation: https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm

EU Knowledge Center for Biodiversity:

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/biodiversity_en

EU Soil Observatory: https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-soil-observatory

EU Parliament: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200109STO69929/biodiversity-loss-what-is-causing-it-and-why-is-it-a-concern

European Environmental Agency: https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity

Global Soil Biodiversity Atlas: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/global-soil-biodiversity-atlas

IPBES: https://ipbes.net/global-assessment

IUCN: European Red List of endangered species:

https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/species/european-red-list-threatened-species

LIFE Programme: https://ec.europa.eu/easme/en/life

NATURA 2000 Network: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

Nature and Biodiversity: https://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

EU Forest Strategy for 2030 – 3 Billion Trees: https://forest.eea.europa.eu/3-billion-trees/introduction

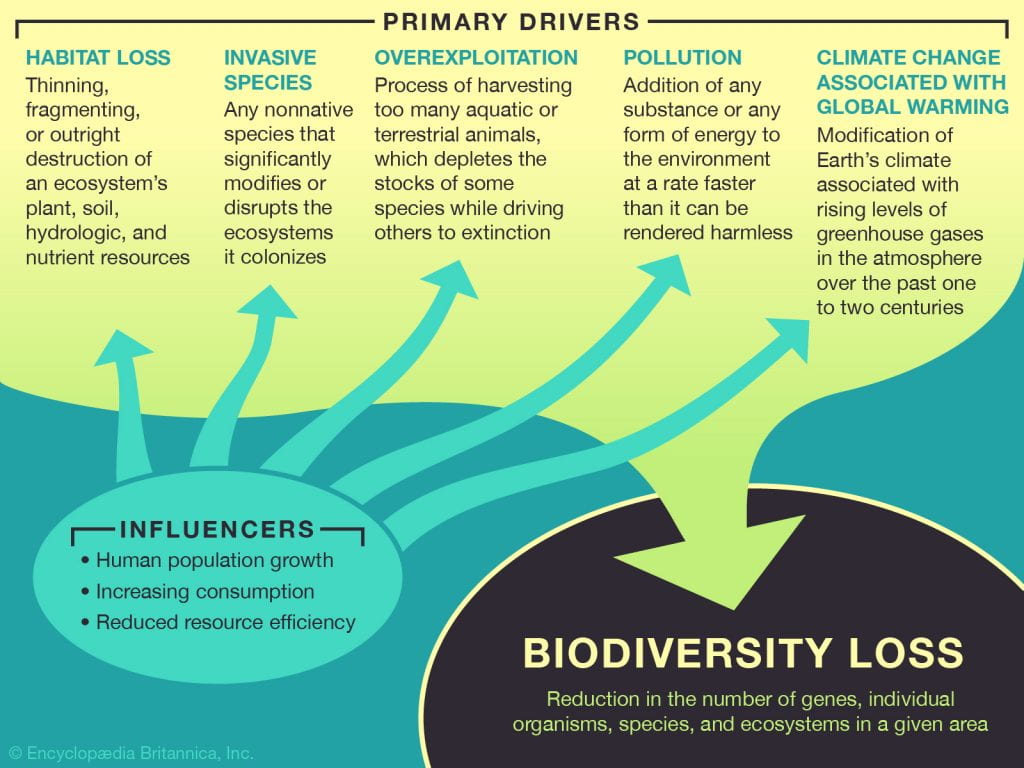

What treats biodiversity?

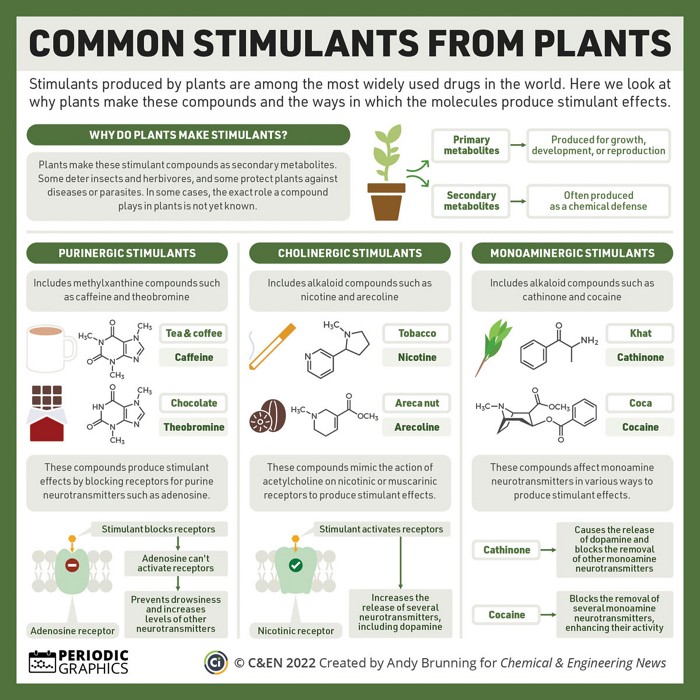

What common stimulants do we get from plants? – in C&EN

To download a pdf of this article, visit http://cenm.ag/stimulants.

References used to create this graphic:

Oliver-Bever, B. “Why Do Plants Produce Drugs? Which Is Their Function in the Plants?” Q. J. Crude Drug Res. (1970). DOI: 10.3109/13880207009066221.

Spinella, Marcello. The Psychopharmacology of Herbal Medicine: Plant Drugs That Alter Mind, Brain, and Behavior. Cambridge, MA: MIT Press, 2001.

Wiart, Christophe. “Plants Affecting the Central Nervous System.” In Ethnopharmacology of Medicinal Plants: Asia and the Pacific, 57–153. Totowa, NJ: Humana Press, 2006.

A collaboration between C&EN and Andy Brunning, author of the popular graphics blog Compound Interest

How do plant milks compare to cow’s milk?

For plant milk manufacturers, business is booming. In 2021, 32% of British people surveyed drank plant-based milk as part of their diet, compared to 25% in 2020. How are these milks made, and how do they compare to cow’s milk when it comes to their environmental impact and nutritional value? This graphic takes a look.

The graphic in this article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. See the site’s content usage guidelines.

Información sacada de https://www.compoundchem.com/2022/01/11/plant-milk/

Nobel de Medicina 2021 para los descubridores de los receptores de la temperatura y el tacto

David Julius y Ardem Patapoutian reciben el galardón de la Real

Academia de las Ciencias de Suecia por sus grandes aportaciones al

estudio de cómo nuestro sistema nervioso siente el calor, el frío o los

impulsos mecánicos.

David Julius y Ardem Patapoutian, los ganadores del Premio Nobel de Medicina o Fisiología de 2021

La percepción de la temperatura y el tacto son dos de las claves

evolutivas de miles de especies de nuestro planeta y el ser humano no es

una excepción. Nuestra relación con el entorno que nos rodea ha dictado nuestros patrones de comportamiento desde hace milenios y ha condicionado nuestras decisiones.

Sin

embargo, notar frío, calor o la diferencia entre una superficie lisa y

otra rugosa son sensaciones que damos por hecho en el día a día sin

saber cómo se producen los impulsos nerviosos que nos permiten

percibirlas. David Julius y Ardem Patapoutian han conseguido la solución a estas incógnitas,

un esfuerzo que ha reconocido la Real Academia de las Ciencias de

Suecia, en Estocolmo, galardonándoles con el Premio Nobel de Medicina o

Fisiología de 2021.

“David Julius utilizó capsaicina, un compuesto irritante del chile picante que produce una sensación de quemazón, para identificar los sensores de los receptores nerviosos de nuestra piel que responden al calor”, afirma la Real Academia de las Ciencias de Suecia en un comunicado.

Del mismo modo, la entidad ha reconocido las investigaciones de Ardem

Patapoutian al “utilizar células sensibles a la presión para descubrir una nueva clase de sensores que responden a los estímulos mecánicos en la piel y en los órganos internos”.

Hasta

ahora no sabíamos cómo se producían los impulsos nerviosos que nos

permiten percibir el frío, el calor o el tacto en nuestra piel

Por lo tanto, el galardón premia unos descubrimientos que han abierto nuevas vías para la investigación y el entendimiento de cómo nuestro sistema nervioso siente el calor, el frío y los estímulos mecánicos. “Los galardonados identificaron los puntos críticos que faltaban en nuestro entendimiento de la compleja interacción entre nuestros sentidos y el entorno que nos rodea”, añade la Academia.

¿Cómo percibimos lo que nos rodea?

No

es la primera vez que el ser humano imagina cómo funcionaría su propio

cuerpo a la hora de sentir los estímulos. En el siglo XVII, René Descartes ya teorizó sobre las redes que conectarían diferentes partes de la piel con el cerebro

y, con el paso del tiempo, no sería el único. Algunas investigaciones

más recientes demostraron la existencia de neuronas sensoriales

especializadas que registran los cambios en nuestro entorno, todo un

proceso de evolución en los estudios de esta materia que llegó a un

punto cumbre en 1944.

En aquel año, Joseph Erlanger y Herbert Gasser

recibieron el Premio Nobel de Medicina por su descubrimiento de nuevos

tipos de fibras nerviosas sensoriales que reaccionaban a diferentes

estímulos, como la respuesta al dolor en el tacto.

Desde entonces se ha demostrado que las células nerviosas están muy

especializadas para detectar y traducir otros tipos de estímulos,

permitiéndonos, por ejemplo, sentir la diferencia entre las texturas de

diferentes superficies a través de nuestras yemas de los dedos.

Sin embargo, todavía quedaban preguntas sin resolver:

¿cómo se convierten la temperatura y los impulsos mecánicos que

sentimos en impulsos eléctricos en nuestro sistema nervioso? Dicho con

otras palabras, sabemos que existen receptores y que podemos sentir el

frío, el calor o la presión, pero ¿cómo es el proceso en el que la

información llega al cerebro y nosotros interpretamos si algo está frío o

caliente, si es rugoso, suave o áspero?

Sabíamos que

la capsaicina causaba sensación de quemazón y activaba las células

nerviosas, pero aún no se conocía cómo funcionaba exactamente

Los eslabones perdidos

A

finales de la década de los 90 ya se sabía que la capsaicina causaba

sensación de quemazón y que activaba las células nerviosas causando

sensación de dolor, pero aún no se conocía cómo funcionaba exactamente. Era un misterio aún por resolver.

Ante esta situación, David Julius y sus colegas de la Universidad de California en San Francisco crearon una biblioteca con millones de fragmentos de ADN,

todos ellos correspondientes a genes que se expresan en las neuronas

sensoriales que reaccionan al dolor, el calor y el tacto. Después de

numerosas hipótesis, el equipo consiguió identificar un gen que era capaz de hacer que las células sintieran la capsaicina.

Una

vez hecho el descubrimiento, nuevos experimentos revelaron que el gen

identificado tenía en su código un nuevo canal iónico, por lo que el

recién descubierto receptor se denominó TRPV1. Cuando Julius puso a

prueba la capacidad de esta nueva proteína de responder ante el calor,

comprobó que había descubierto un receptor termosensorial que

se activaba cuando las temperaturas eran consideradas dañinas. Abrió

una nueva vía de estudio, un hito científico que la Real Academia de las

Ciencias de Suecia no ha pasado por alto.

Premio Internacional 3Rs otorgado por modelado por computadora que predice la seguridad cardíaca humana mejor que los estudios en animales

Lunes 12 de marzo de 2018

El trabajo en un modelo in silico que predice la cardiotoxicidad con mayor precisión que los estudios en animales ha ganado el Premio 3Rs 2017,otorgado por los NC3R y patrocinado por GSK.

El trabajo en un modelo in silico que predice la cardiotoxicidad con mayor precisión que los estudios en animales ha ganado el Premio 3Rs 2017,otorgado por los NC3R y patrocinado por GSK.

El artículo ganador de la doctora Elisa Passini y sus colegas de la Universidad de Oxford y Janssen Pharmaceutica describe un “ensayo farmacológico” in silico, donde se probaron 62 medicamentos y compuestos de referencia (a diferentes concentraciones) en más de mil simulaciones de células cardíacas humanas. El modelo informático predijo el riesgo de arritmias cardíacas inducidas por fármacos en humanos con una precisión del 89%, mientras que los datos obtenidos de estudios en animales realizados previamente para conjuntos de datos similares mostraron una precisión de hasta el 75%.

La predicción temprana de la cardiotoxicidad es fundamental para el desarrollo de fármacos. Alrededor del 40% de los medicamentos que se retiraron del mercado en 2001-2010 tenían problemas de seguridad cardiovascular en humanos. El riesgo para la seguridad cardíaca se evalúa en ensayos in vitro y modelos animales, con una variedad de especies que incluyen roedores, conejos, perros y primates no humanos. Las estimaciones sugieren que más de 60,000 animales se utilizan en todo el mundo para este propósito cada año y el software ‘Virtual Assay’ desarrollado por el equipo de Oxford reducirá este número al mejorar la identificación y eliminación de medicamentos cardiotóxicos antes de extensas pruebas en animales.

Es importante destacar que el modelo también tiene la ventaja de que representa la variabilidad electrofisiológica observada entre los pacientes. Supera a otros enfoques in silico que promedian los datos experimentales con un enfoque de un modelo para todos, y no tienen en cuenta la variabilidad entre sujetos. El software Virtual Assay ya está siendo utilizado y evaluado por varias compañías farmacéuticas, y también fue reconocido como una tecnología innovadora por el Premio a la Innovación Tecnológica de la Sociedad de Farmacología de Seguridad en 2017.

Mira a Elisa describir su premiada investigación aquí:

Vicky Robinson, directora ejecutiva, dijo:“Este es un gran trabajo del equipo de Oxford que realmente destaca el enorme potencial de las simulaciones por computadora para reemplazar el uso de animales, así como para proporcionar datos significativos relevantes para los humanos que ayudan a garantizar la seguridad de los nuevos medicamentos. El ensayo de medicamentos in silico es la validación que la industria farmacéutica ha estado esperando y estoy encantado de que el Panel haya seleccionado este documento estelar para nuestro premio anual 3Rs”.

El premio internacional 3Rs continúa siendo patrocinado por GSK como parte de su compromiso con los altos estándares en la investigación con animales.

Pauline Williams, Vicepresidenta Sénior, Jefa de I+D en Salud Global de GSK, dijo:“En GSK estamos comprometidos a actuar éticamente en nuestro uso de los animales y a mantener altos estándares de bienestar para los animales bajo nuestro cuidado. La aplicación de los principios de las 3R es inherente a nuestras actividades de descubrimiento y desarrollo de fármacos, ya que nos esforzamos constantemente por reducir la dependencia de los estudios in vivo en animales. Estamos orgullosos de apoyar este premio para una herramienta in silico que tiene el potencial de contribuir a la evaluación de la seguridad de los medicamentos en investigación y reducir el uso de animales”.

La investigación se llevó a cabo en el grupo de la profesora Blanca Rodríguez y el Dr. Alfonso Bueno-Orovio en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Oxford. Blanca y Alfonso son beneficiarios de una subvención NC3Rs Infraestructura para impacto para promover el perfil de modelos humanos in silico para las 3R.

Mira a Blanca describir la importancia de las 3R y las colaboraciones de construcción aquí:

El premio consiste en una subvención de £ 28k y un premio personal de £ 2k. El concurso está abierto a investigadores de la academia y la industria con sede en cualquier parte del mundo y reconoce un artículo publicado en los últimos tres años que tiene un impacto significativo en el reemplazo, reducción o refinamiento de animales en la investigación. Ha sido otorgado por los NC3Rs desde 2005 con el patrocinio de GSK.

La investigación ganadora se basa en el trabajo del mismo equipo, galardonado con el Premio 3Rs en 2014. El Dr. Oliver Britton y sus colegas establecieron un modelo informático que incorporó variaciones en las propiedades electrofisiológicas cardíacas “normales” basadas en los datos existentes de las fibras de Purkinje de conejo (células cardíacas). Posteriormente, Oliver ha recibido una subvención del proyecto NC3Rs para extender los mismos principios a la investigación del dolor.

Vea a Oliver describir su investigación aquí:

Virtual Assay estará disponible para su descarga en breve en la Oxford University Innovation Store.

Lea el comunicado de prensa de la Universidad de Oxford sobre el premio de este año en su sitio web.

Información adicional

Papel ganador

- Passini E, Britton OJ, Lu HR, Rohrbacher J, Hermans AN, Gallacher DJ, Greig RJH, Bueno-Orovio A y Rodriguez B (2017). Los ensayos de fármacos in silico en humanos demuestran una mayor precisión que los modelos animales en la predicción de la cardiotoxicidad clínica proarrítmica. Fronteras en Fisiología 8:668 doi:10.3389/fphys.2017.00668

La investigación fue financiada por Wellcome, Engineering and Physical Sciences Research Council, British Heart Foundation, compBioMed project (EU), TransQST project (IMI) y NC3Rs.

Documentos altamente elogiados

El panel del Premio nominó dos entradas para premios altamente elogiados de una subvención de £ 4k y un premio personal de £ 1k:

El Dr. Christian Tiede de la Universidad de Leeds y sus colegas, por desarrollar Affimers, “proteínas de unión alternativas” que se pueden hacer en el laboratorio sin el uso de animales y pueden reemplazar anticuerpos (hechos por animales) en una serie de aplicaciones moleculares y celulares comunes.

- Tiede C, Bedford R, Heseltine SJ et al. (2017) Las proteínas Affimer son reactivos de afinidad versátiles y renovables. eLife 2017; 6:e24903 doi:10.7554/eLife.24903

La investigación fue financiada por el Consejo de Investigación Médica, Wellcome, la Fundación Británica del Corazón y Yorkshire Cancer Research.

El Dr. Michael Walker y sus colegas de la Universidad de Guelph, Canadá, por su trabajo en nuevos diseños experimentales con el potencial de mejorar el poder estadístico de los estudios en animales.

- Walker M, Fureix C, Palme R (2016). Carcasa de deformación mixta para ratones hembra C57BL/6, DBA/2 y BALB/c: validando un diseño de parcela dividida que promueve el refinamiento y la reducción. BMC Metodología de Investigación Médica 16:11 doi:10.1186/s12874-016-0113-7

La investigación fue financiada por el Consejo de Investigación de Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá y la Federación de Universidades para el Bienestar Animal.

Margaret Burbidge: La mujer que encontró nuestros orígenes

“Las estrellas rigen nuestra condición”. Con esa cita de El rey Lear de Shakespeare la astrónoma británica Margaret Burbidge, fallecida la semana pasada a la edad de 100 años, comenzaba uno de los artículos científicos más relevantes del siglo pasado, en el que dio una respuesta astrofísica a la eterna pregunta filosófica: ¿de dónde venimos?

Si le preguntamos a un médico o a un biólogo, nos dirán que el cuerpo humano está compuesto por agua, proteínas, lípidos, ADN, ARN… Para una física como Eleanor Margaret Burbidge es más interesante hablar de entidades más básicas y preguntarse por los átomos que componen el cuerpo humano y el universo. Los pulmones, el corazón, los músculos, los huesos… Todo es básicamente combinación de 4 elementos, aunque no precisamente los de la filosofía griega. Lo que domina es el oxígeno, que da cuenta del 65% de nuestra masa, seguido del carbono, que contribuye con un 18%, hidrógeno 10%, nitrógeno 3%, y luego hasta casi otra veintena de elementos que se consideran esenciales para nuestra vida, aparte de muchos más que en principio no necesitamos. Si estos elementos se reorganizaran en distintas partes de nuestro cuerpo, cabeza y el tronco serían oxígeno, las piernas serían de carbono, los brazos de hidrógeno, y todos los demás elementos tendrían una masa algo mayor que las manos y los pies. Curiosamente, si nos fijamos no en masa sino en número de átomos, lo que domina es el hidrógeno, igual que en el universo en general, que da cuenta de casi 2 de cada 3 átomos en nuestro cuerpo (en el universo, el 90% de los átomos son hidrógeno).

¿De dónde vienen todos esos elementos?, ¿de dónde venimos nosotros? Esta pregunta nos la hemos hecho durante milenios, y hace ya más de 70 años hubo un gran debate científico sobre el asunto, en paralelo al desarrollo de la Teoría del Big Bang y a los grandes avances en física atómica y nuclear, tristemente ligados al desarrollo bélico. La publicación que lideró Margaret Burbidge, conocido como el artículo B2FH por las iniciales de sus autores, presentó, ¡en 108 páginas!, una compilación de avances en el estudio de los más de 1000 núcleos de los 102 elementos conocidos hasta ese momento (hoy tenemos 118 elementos y más de 3300 “nucleidos”). Sumando lo poco que se sabía sobre cómo se forman supernovas hasta lo mucho que se había avanzado en la determinación de las abundancias de isótopos como los del uranio (empleado en bombas; en el artículo se mencionan, por ejemplo, resultados de las pruebas de armas nucleares en las Islas Bikini, en esta ocasión usados con propósitos pacíficos), Margaret Burbidge y sus colaboradores presentaron las bases de la teoría del origen de los elementos y la historia de la materia que actualmente es las más aceptada.

Volviendo a la composición del cuerpo humano, hoy sabemos que nuestro origen es doble. La mayor parte de nuestros átomos, que son hidrógeno, se formaron al principio de los tiempos, poco después del Big Bang, en lo que se llamaba nucleosíntesis primordial, estudiada en detalle por otros 2 autores del artículo B2FH, William Fowler (que ganó un premio Nobel por su trabajo sobre reacciones nucleares en estrellas) y Fred Hoyle (famoso por crear el nombre de Big Bang, aunque lo hizo de manera despectiva). Algunos de esos átomos de hidrógeno pudieron formar parte de estrellas, pero es muy poco probable, así que es realmente fascinante pensar que más del 60% de los átomos que forman nuestro cuerpo se crearon en los primeros minutos después del Big Bang. No es menos impresionante saber, gracias a Margaret Burbidge, dónde, a qué velocidad y cuándo se formaron los elementos e isótopos que componen todo lo que vemos alrededor. El origen es la fusión en el interior de estrellas y procesos mucho más energéticos y rápidos en las explosiones de supernova o incluso en el espacio casi vacío entre estrellas y galaxias.

Todavía hoy el estudio de la formación de elementos es uno de los principales temas en astrofísica. Por ejemplo, muy recientemente hemos detectado con el radiotelescopio ALMA los primeros átomos de oxígeno formados en el universo, que ya existían hace 13.3 miles de millones de años. Es decir, una fracción no despreciable del agua que compone nuestros cuerpos pudo formarse a partir de hidrógeno primordial y oxígeno creado en el primer 5% de la vida del universo.

Margaret Burbidge ha sido una de las figuras más prominentes de la astrofísica, por el artículo mencionado y también por medir cómo se mueven las estrellas dentro de las galaxias (lo que prueba la existencia de materia oscura) o por el estudio de cuásares, además de construir un instrumento para el telescopio espacial Hubble. Para todo ello tuvo que luchar contra normativas machistas como la que le impedía obtener tiempo de observación en telescopios profesionales, a los que tenía que acceder con solicitudes firmadas por su marido, también físico. En una ocasión, en los años 1970, devolvió un premio creado específicamente para mujeres por considerarlo discriminatorio, y preguntó “cuántas veces las mujeres habían sido descartadas para plazas de profesora”. Su vocación y su legado para todos se resume en lo que dijo cuando recibió la Medalla Nacional de la Ciencia de Estados Unidos: “el universo siempre nos deparará sorpresas”, “soy consciente de que hay que esperar lo inesperado”.

Pablo G. Pérez González es investigador del Centro de Astrobiología, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (CAB/CSIC-INTA).

Patricia Sánchez Blázquez es profesora titular en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Vacío Cósmico es una sección en la que se presenta nuestro conocimiento sobre el universo de una forma cualitativa y cuantitativa. Se pretende explicar la importancia de entender el cosmos no solo desde el punto de vista científico sino también filosófico, social y económico. El nombre “vacío cósmico” hace referencia al hecho de que el universo es y está, en su mayor parte, vacío, con menos de 1 átomo por metro cúbico, a pesar de que en nuestro entorno, paradójicamente, hay quintillones de átomos por metro cúbico, lo que invita a una reflexión sobre nuestra existencia y la presencia de vida en el universo.

Fuente https://elpais.com/ciencia/2020-04-17/la-mujer-que-encontro-nuestros-origenes.htm

Por qué los mosquitos nos eligieron como víctimas hace miles de años.

p>Los mosquitos transmiten enfermedades a aproximadamente 100 millones de personas cada año y sus picaduras han condicionado la historia de la humanidad. Hay aproximadamente 3.500 especies de mosquitos en todo el mundo. La inmensa mayoría songeneralistas que pican a cualquier vertebrado que encuentran a su paso.

La mayoría de los investigadores piensa que especializarse en las personas no habría supuesto ninguna ventaja particular para los mosquitos antes del desarrollo de las culturas sedentarias hace aproximadamente 10.000 años. Una vez asentadas, las poblaciones humanas podrían haber proporcionado un recurso fácil, seguro y siempre disponible, a diferencia del de otros grupos de animales migratorios que solo garantizan sangre estacionalmente.

Los mosquitos especializados en humanos no se limitan tan solo a picar a las personas, sino que también tienden a reproducirse en hábitats modificados por el hombre.

Depositan sus huevos en el agua y los humanos somos los únicos animales que manipulamos el agua para extraerla, canalizarla y acumularla para consumo doméstico. Por eso, no han faltado especulaciones acerca de que la dependencia reproductiva de los mosquitos a las fuentes humanas de agua, particularmente en regiones áridas, también podría haber desempeñado un papel clave en la especialización de esos dípteros.Los datos genómicos son consistentes con la hipótesis de que los grupos de mosquitos especializados en humanos evolucionaron dentro de ese periodo cultural. Sin embargo, la cuestión es qué compensaciones fisiológicas, anatómicas, morfológicas y conductuales indujeron a que algunos mosquitos eligieran picar a los humanos y a no hacerlo en los animales domésticos que nos acompañan desde mucho antes de convertirnos en sedentarios.

¿Por qué algunos mosquitos nos encuentran irresistibles, mientras que otros no nos prestan atención?

Para responder a esa pregunta, un equipo de investigadores de la Universidad de Princeton (EE UU) desarrolló en el África subsahariana un proyecto basado en la recogida de puestas de Aedes aegypti. Fue una buena elección porque, además de ser uno de los mosquitos especializados en humanos más temibles como responsables del zika, de la fiebre amarilla y del dengue, sus poblaciones se dividen en dos subespecies.

En cambio, las hembras de las poblaciones generalistas de la subespecie formosus tienden a preferir el olor de otros vertebrados no humanos de cuya sangre se nutren. Se piensa que el especialista antrópico evolucionó de antepasados generalistas africanos hace entre

5.000 y 10.000 años, posiblemente en el norte de Senegal o de Angola.La subespecie aegypti prospera en los hábitats urbanos tropicales de América y Asia, donde se ha especializado en picar a los humanos hasta el punto de que el 95% del alimento de las hembras, que son fuertemente atraídas por nuestro olor corporal, procede de sangre humana.

Como todos los mosquitos, ambas subespecies depositan sus huevos en el agua, por lo que los investigadores comenzaron colocando miles de ovitrampas, unas pequeñas tazas llenas de agua y hojas sucias que simulan los remansos de agua encharcada que constituyen el hábitat ideal de puesta.

Para obtener muestras significativas de los diferentes ambientes en los que se reproducen los mosquitos, las ovitrampas se colocaron cerca de grandes núcleos de población (en ciudades de hasta más de 2 000 personas por kilómetro cuadrado) y en áreas despobladas cubiertas de vegetación natural en las que los mosquitos rara vez tropiezan con personas. También abarcaron una amplia gama de climas, desde hábitats semiáridos con lluvias estacionales hasta ecosistemas forestales con lluvias durante todo el año.

En total, se recolectaron huevos de mosquitos en 27 localidades diferentes. Una vez secos, los huevos se comportan como semillas: pueden permanecer en estado de latencia durante seis meses o un año antes de eclosionar. Esto permitió su traslado a Princeton con el objetivo de criar nuevas poblaciones en condiciones de laboratorio.

Obtenidas estas, los investigadores tentaron a los insectos con olores procedentes de humanos y de conejillos de indias. El experimento consistió en construir lo que podríamos llamar un olfatómetro: una gran caja de plástico llena de mosquitos, con dos tubos extraíbles. Mientras que en uno se colocaba un conejillo de indias, uno de los investigadores introducía su brazo durante varias horas en el otro. Uno y otro cebo olfativo estaban protegidos de las picaduras directas por unos filtros que impedían el paso de los insectos.

Pocos minutos después de colocar los tubos con sus respectivos cebos, los mosquitos entraban por uno u otro tubo. Transcurrido un tiempo, se retiraban los tubos para contar cuántos habían elegido uno u otro. Los resultados revelaron que a los mosquitos procedentes de áreas muy pobladas les gustaban más los efluvios humanos. El resultado más revelador estaba relacionado con el clima: los mosquitos que procedían de lugares que presentaban una estación lluviosa seguida de una estación de sequía, larga y calurosa, preferían a los humanos.

El porqué de esa respuesta puede estar relacionado con el ciclo de vida de los mosquitos. Aedes aegypti pone sus huevos justo por encima de la superficie del agua en agujeros de árboles, oquedades y fisuras de rocas o en recipientes artificiales. Si los huevos se mantienen húmedos, pueden eclosionar de inmediato. Sin embargo, los huevos depositados al final de las lluvias en áreas silvestres deben entrar en latencia para sobrevivir durante la estación seca hasta que vuelva la lluvia, un desafío particularmente difícil cuando la sequía es prolongada y calurosa.

Por un lado, aunque las estaciones secas largas y calurosas fueron el factor selectivo clave, las poblaciones de mosquitos de regiones áridas evolucionaron hacia la especialización en humanos como un subproducto para aprovechar la situación de dependencia del agua almacenada para las puestas. En segundo lugar, cuando las larvas pasan al estado hematófago adulto la sangre disponible más cercana es la de los humanos, con la ventaja añadida de que sus nuevas víctimas carecen de las pieles recias y difíciles de perforar de otros vertebrados, incluidos los domésticos.

Los análisis genómicos revelaron también que los mosquitos especialistas en personas difieren genéticamente de los generalistas, y que la preferencia por los seres humanos se desarrolló en un único lugar indeterminado para luego extenderse por toda África conforme el clima seco se expandió por el continente. Luego, en la época de la esclavitud, el comercio esclavista extendió enfermedades como la malaria por otras zonas tropicales.

Aunque la investigación publicada en Current Biology se centró en el origen y la historia evolutiva de los mosquitos, si se correlacionan con los datos climáticos del IPCC y de población de la ONU los resultados sugieren que, como consecuencia del cambio climático y de la cada vez más intensa presión urbanizadora, en un futuro próximo habrá más mosquitos transmisores de enfermedades humanas en todo el mundo.

Fuente https://elpais.com/elpais/2020/08/11/planeta_futuro/1597134655_719199.html

es catedrático del Departamento de Ciencias de la Vida e Investigador del Instituto Franklin de Estudios Norteamericanos, Universidad de Alcalá. Y es responsable del Grupo Federal de Biodiversidad del PSOE.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.

![]()

![miniyo:

“ Diego Parés, en Humor Petiso, vía La Nación.com, http://www.lanacion.com.ar/humor/

[facebook] https://www.facebook.com/hpetiso

”](https://66.media.tumblr.com/32b58a2a712222f20457a6c267a8afa5/tumblr_pdcg2yGcUn1qafjowo1_500.jpg)